こんにちは。ただのスーパーキーボーディストのあんどりゅーです!(シュパッ!)

音楽制作楽しんでいますか?

そうそう、ついにゲットしました!

ソフトウェア版 Roland JV-1080!

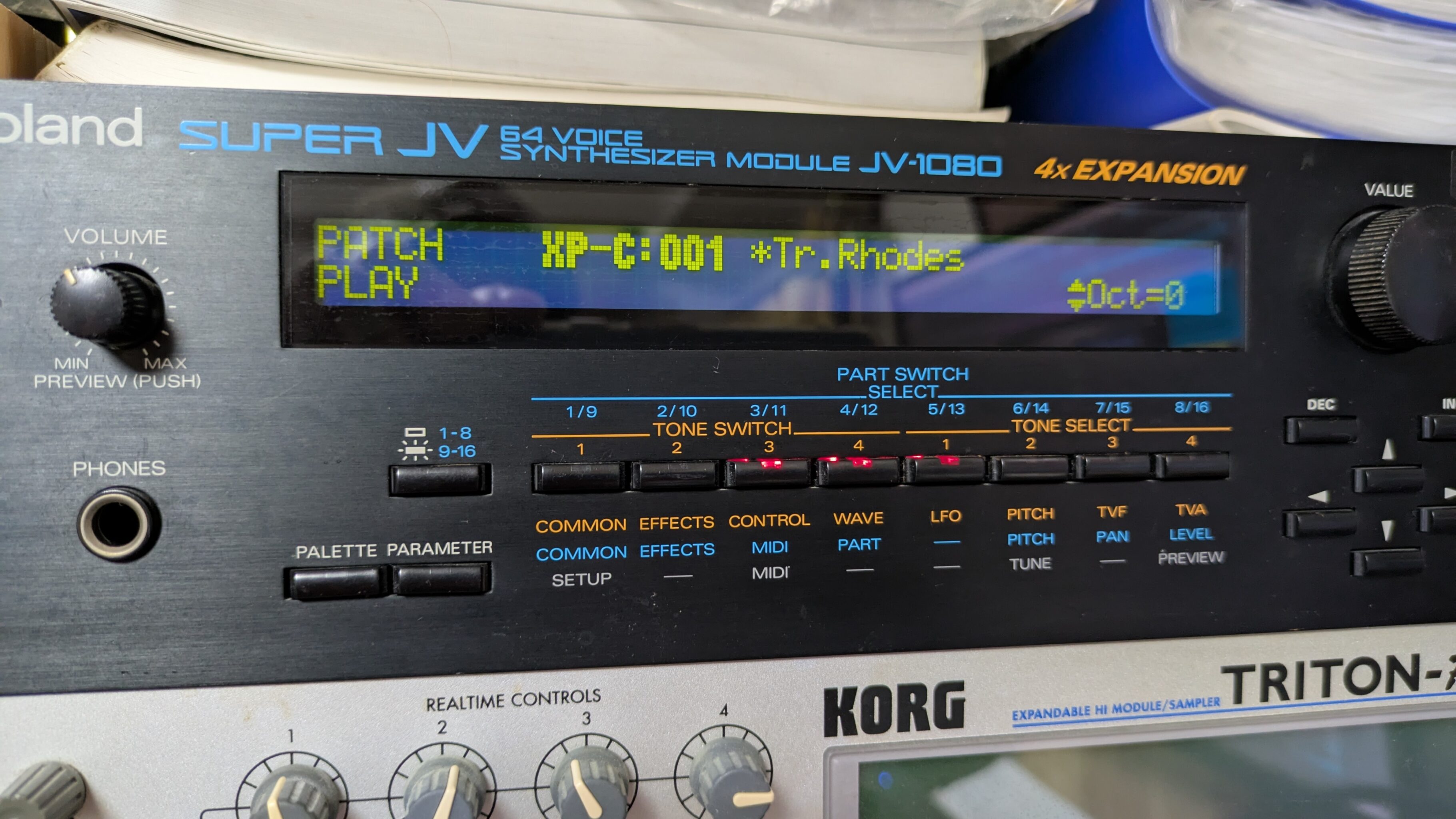

いや~実機を未だに持っているくらい愛している JV-1080。

Roland Cloudでソフトウェア版出たのは知っていたのですが、サブスクってどうしても手を出せませんよね。

(世の中サブスクが多すぎ!プンスカ)

つい最近PluginBoutiqueで買い切り版が

JV-1080ってどんなハード音源なの?

では、あらためてバード版のオリジナルのJV-1080についてご紹介しましょう。

どんな立ち位置:90年代を象徴するPCM音源モジュール。64音/16パートでプロ現場の定番、世界中のスタジオで使われた。Roland+1vintagesynth.com

価格(発売当時):149,000円(税別)(日本)。英国ローンチ価格は**£1,085**。gooブログlgril.jpmuzines.co.uk

登場年月:1994年。Roland+1

関連機種:JV-880(1992・前身)/XP-50(1995・同エンジン鍵盤)/JV-2080(1997・拡張強化)/XV-5080(2000・後継)。vintagesynth.comdonsolaris.comウィキペディアRoland

サウンドキャラクター:力感と厚みのある“ROMpler”らしい音で、パッド/アトモスから実機系まで万能——“深みとふくよかさ”が評価。muzines.co.uk

これは、登場してすぐ買いました。20歳くらいにでしたが、楽器屋でローン組んで買ったので思い入れがあります。

キャンペーンで付いてきたExperienceエキパンも持っていますよ!!(どや)

まぁ、僕の場合バンドでキーボードを持ち運ぶのがしんどい(原チャだった)からラック音源を買ったというが、大きな理由ですが。

スタジオのMIDIキーボードに繋げばいいかなと。

今はスタジオ貸出のシンセが充実していますが、当時は音がアレなシンセが多かったです…

(当時のキーボーディストあるあるでしょうか?(笑))

思い入れもあるし、今でも使えるサウンドはあるので手放せないですね。

ちなみにSuper JVを冠する初代の音源です。JV-2080、JV-1010にも付くらしいです。知らなかった…

外見と使い勝手レビュー

では、ソフト音源版 JV-1080の外見と使い勝手レビューをしてみましょう!

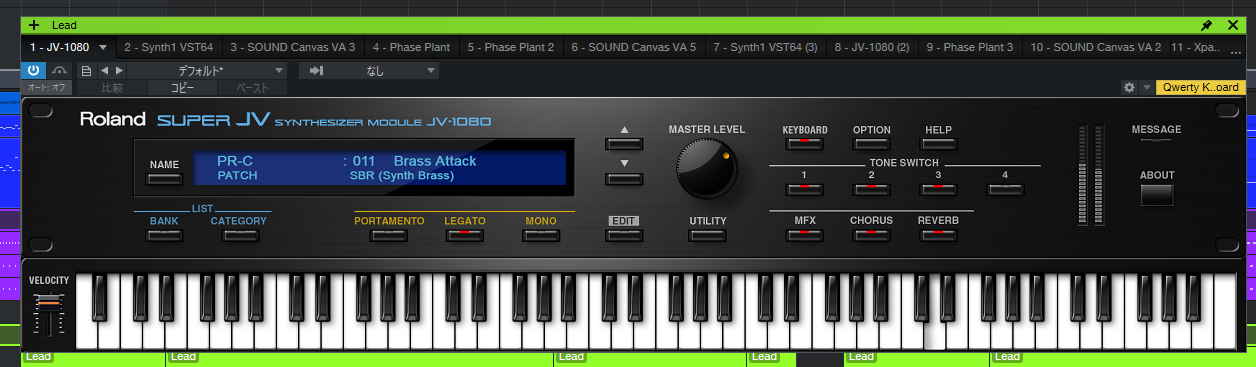

ラック音源のJV-1080のデザインを模したUI

外見ですが、パット見でJV-1080ってわかるデザインです。黒光りの(笑)あのカッコよさが再現されていると思います。ハイライトが入っているので、実機よりかっこいいかも?

つまみやボタンは実機とは別の機能になっていることが多いです。実機から省略されている機能もありますし、ボタンの機能は再配置されています。まぁ、細かいことを言えば、高さ的に実機の2Uがなく1.5Uくらいでしょうか?(笑)

たぶん実機知っている人には理解してもらえるかな?

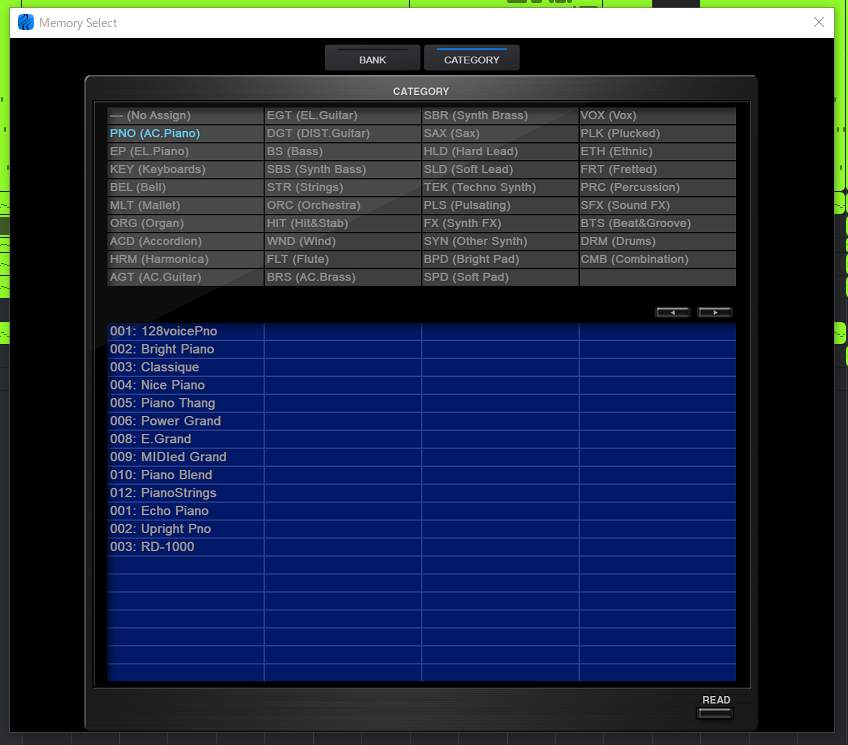

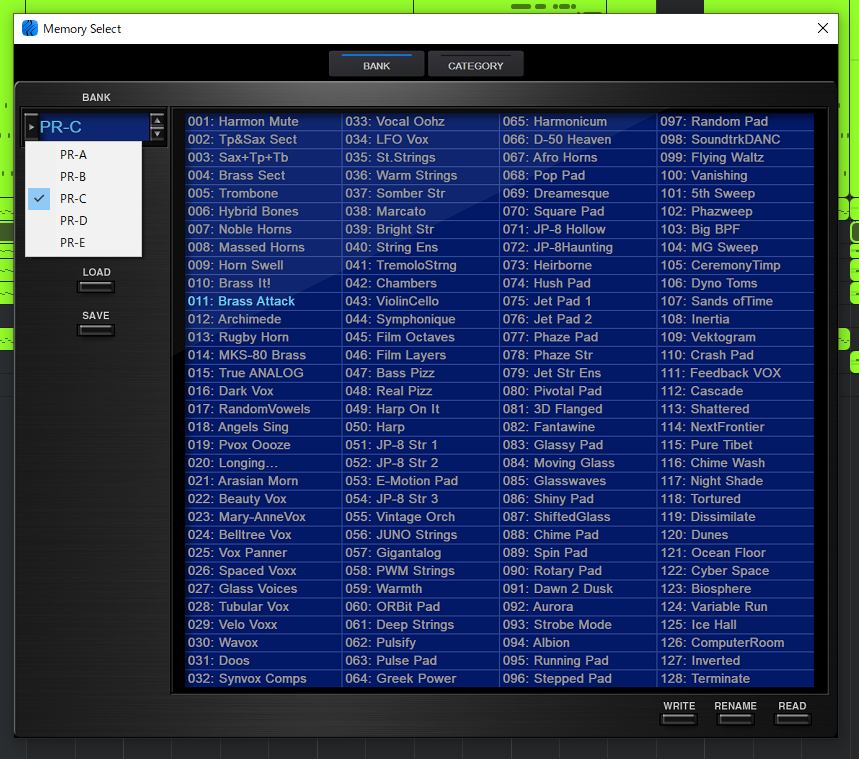

プリセット選択のやりやすさ

ハードのJV1080は、プリセット探しはとても大変でした。基本バンクを変えてダイヤルと上下ボタンで選択です。

まぁ、表示も2行LCDだけだし、プリセットの並びもなんとなくカテゴリーで分かれているかなーって感じでしたし(汗)

その点ソフトウェア版はプリセットは選択しやすくなりました。一覧からプリセット選択できますから。

ただ、復刻ソフトウェア版としては使い勝手は良くないです。KORG TRITONと違い、次のような機能はありません。

・フェイバリット(お気に入り)機能

・矢印キーで次々プリセットのプレビュー

うーん、サブスクで販売するんだったらもっと手厚く使いやすさの追求をしても良かったのでは?

SoundCanvas VAといい、正直Rolandはこういうところで少し手抜き感ありますね。サウンドはいいけども。

…と思ったのですが、少しプリセット選びでの使いやすいコツが見つかりました。

液晶画面の上でマウスホイールを回転させると、プリセットの前後が次々変更はできます。

まぁ、これならプリセット選びがまだやりやすいから許してあげますか(上からごめんなさい)

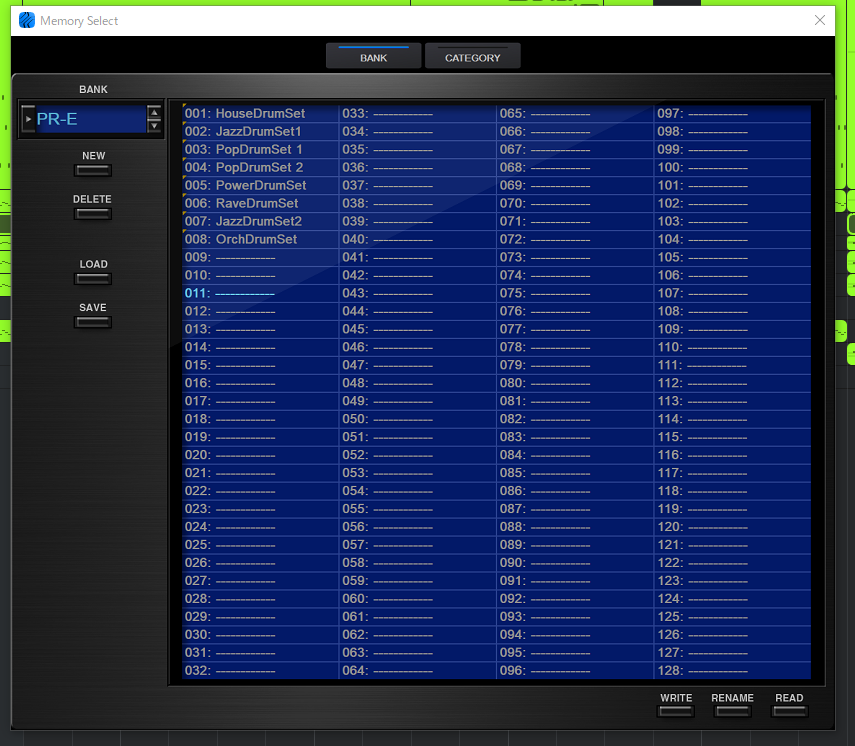

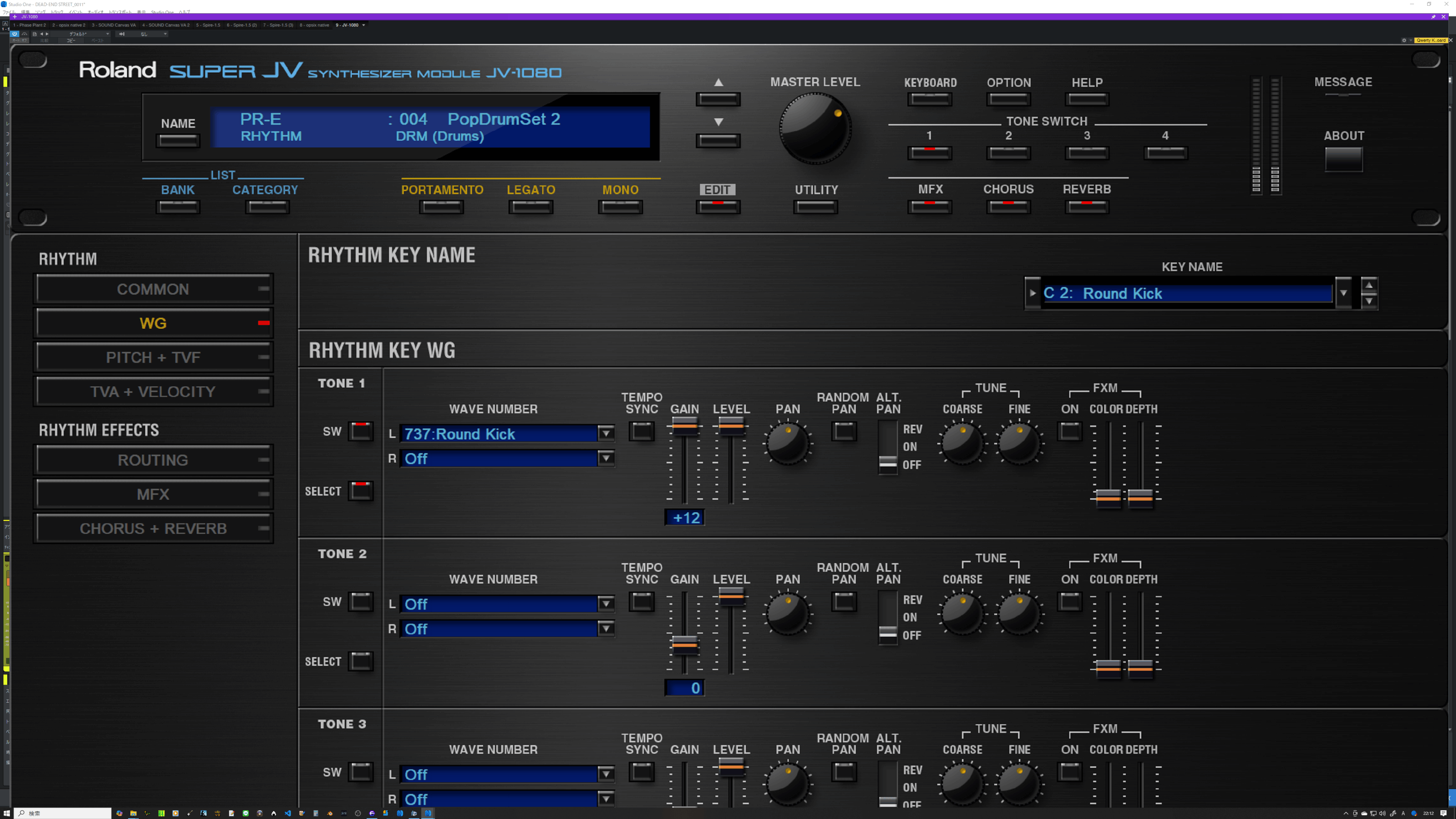

エディット画面は広くて分かりやすいので、実機で諦めていた音色づくりもできる!

実機JV-1080ユーザーならわかると思うのですが、とても音色づくりがやりにくかったですよね。

画面が2行のLCDだけでしたから…。狭っ!って感じで(笑)

当時はマニュアルでパラメーターみてもチンプンカンプンだったのではないでしょうか?

ネットのない時代には無理ゲーだったですよね。

その点、ソフトウェア版はこんなにひろーい画面で音色作りができます!(下画像)

実機のデザインを踏襲しているのカッコいいですよね~

これならあの頃諦めたJV-1080での音色の作り込みもやる気になりますよね♪

PCM音源とはいえ、音色を作り込むと違いますからね\(^o^)/

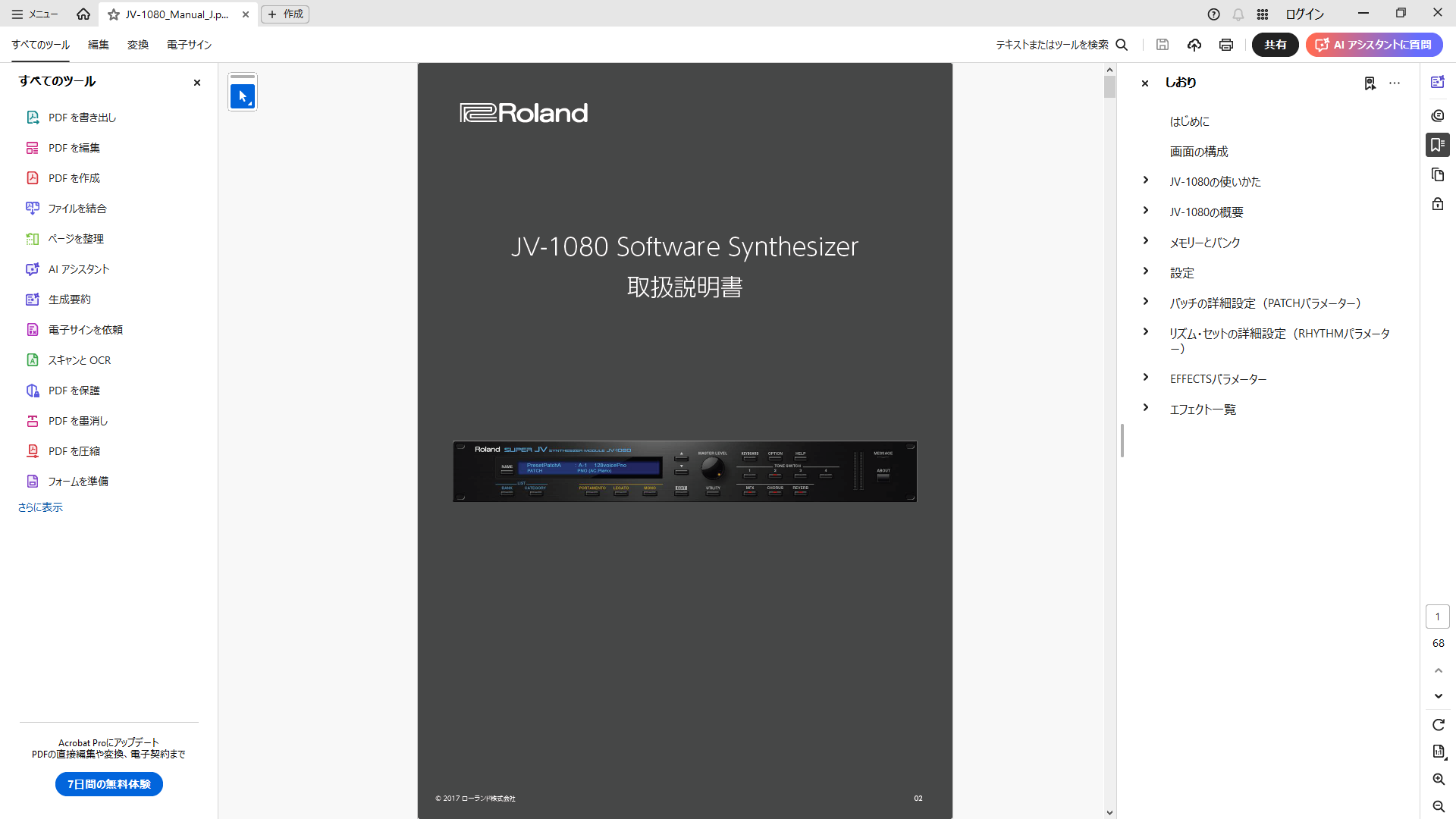

ヘルプから日本語マニュアルに飛べる!

素敵なのが、メニューがマニュアルがすぐアクセスできるんですよ。しかも、日本語、しかもハード版の説明書の流用ではなく、ソフトウェア版なんですよね。

エキパンSRXシリーズは別途単体販売。

JV-1080といえば、拡張ボード(エキスパンションボード略してエキパン)。

JVシリーズで流用できて、JV-1080では4枚挿れられます。

(今ならSDカードとかで供給ですけど、この頃はガッツリ基板でした(笑))

JVのエキパンは評価が高かったので、それは入っているか気になるところ。

…ですが、入っていません(汗)

それぞれ個別の製品としてソフトウェア音源になっています。

KORGのTRITON(ソフトウェア版)は、エキパン全部入りでとてもお得感あったし使い所がありました。

RolandさんもKORGを見習ってくださいね😉

サウンド

プログラムモードのみ対応

オリジナルのJV-1080では、モードが複数ありました。

ソフトウェア版では、そのうちプログラムという1音色単体を鳴らすモードのみ対応です。

まぁ、DTMではこれだけあれば事足りるので全然いいですが。

つまり、その他の複数のプログラムを鳴らすプレイ用のパフォーマンスモード、マルチティンバーで16音色まで鳴らす打ち込み用のマルチモードには非対応ってわけです。

まぁ、DTMで使うなら、トラック分けてレイヤーなどが簡単にできるので、これらの機能はいらないでしょう。

プリセット

プリセットは実機もたくさんありましたが、ソフトウェア版も同様にあります。

とはいえ、すべて実機と同じプリセットが乗っているわけで歯ありません。

A-Cバンクは実機と同じなんですが、それ以外が違います。

Dバンクは、実機と違うんですよね。なんだろう?なにか意味がある気はします。

実機のDバンクはGMプリセットが収録されていて、GM音源が再生できました。

※ソフトウェア版はマルチモードにも対応していないので、GMの再生は完全非対応ですね。

Eバンクは、ドラムキットになっています。8つしかないけど、もうちょっとなかった?(笑)

出音は若干違うけども、これはこれでありといった感じ。

気になるのは、出音ですよね。JV-1080経験者は、オリジナルとの違いを知りたいところではないでしょうか?

結論からいうと、オリジナルとは少し違うかな。まぁ、DTMではオーディオインターフェース仲介するので、全く同じ音は期待しないほうがいいでしょう。

ただ、これはこれであり!っていう音です。

キャラクターの方向性は守られているので、割り切ればOK。

DTMでも扱いやすい音です。

むしろ、簡単にエディットやエフェクターやミックスができるDTMでのアドバンテージは強力です!

何ならサウンドが気に入ったら、ハード版のJV-1080を中古で購入してハードのアドバンテージを引き出すのもマニアックでいいですね(笑)

サウンドは線が細め。その代わりレイヤーやアンサンブルで邪魔にならない。

JV-1080に触れたことがない人には、まだサウンドのキャラクターはわからないですよね。

なんていうか、僕の中ではGMの上位互換の音って感じです。

だからといってチープなわけでなく、使い勝手がいい音、イメージしやすい音って感じ。

Rolandサウンドなので、単独では線は細い音。だけど、アンサンブルやレイヤー映えしますから、一家に一台ほしいプラグインでしょう(笑)

ピアノ

ピアノのデモとかスケッチにもいいと思うんですよね。下手なピアノ音源よりも。

ドラム

ただ…ドラムに関しては貧弱と感じるかもです。

ロック調のドラムでは打ち込み感が出ちゃうと思います(主にスネアで)

ドラムキットの数が少ないので、そこは期待しないほうがいいのかも。

その他レビュー

4Kでの最拡大は?

では、4Kスケーリング100%での再拡大はどこまで対応しているのでしょうか?

結果、拡大は対応していません…うーん、Rolandさん、そういうとこだぞ?

…と書こうと思いましたが、申し訳ありません。

めっちゃ拡大できました(笑)

だってぇ、メニューにもなかったし、右下にマウスカーソルを置いても変化しなかった…と思ったんですよ。

けど、ちょっと内側に移動するマウスカーソルが変わったんです!で、拡大してみるとめっちゃできるやん(笑)

ちなみに逆に限界まで縮小させると…めっちゃ小さなJV-1080ちゃんになってかわいいですよ☺️

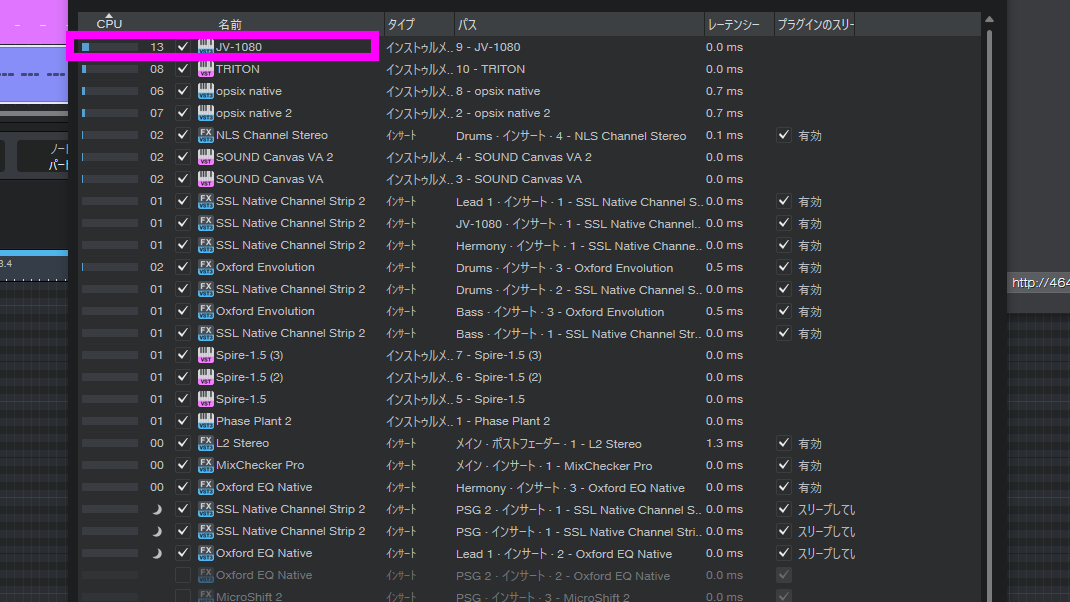

負荷は?

気になるのは負荷。

PCMシンセって負荷が少ないイメージがあります。

しかし、負荷はそれなりにあるようですよ。

下のStudioOneのパフォーマンスモニターでもわかりますが、結構ありますね。

ライバルとして、同じくPCMシンセのソフトウェア音源のTRITON(KORG)も並べてみましたが、JV-1080の方が負荷が高いようです。

(画像中は一つだけですが、他のプロジェクトでも傾向は同じ)

なので、DTM用にそれなりに強化したPCじゃないと不安かも。

※計測PCは、Ryzen 5700G/RAM 64GBです

最後に

さいごまで御覧いただきありがとゔございます!

JV-1080の実機を持っている僕が、JV-1080ソフトウェア版の魅力を述べてみました。

PCM音源(ROMブラーとも呼ばれる?)は、さっと起動してさっとプリセットを選んで使えるのも魅力。

スケッチやデモ音源作りでささっと楽曲を作る人にはとてもおすすめですよ。

記事を最後まで読んでいただきありがとうございます!感想やご質問はありませんか?コメントしていただけるとありがたいです\(^o^)/